化學反應

根據最新發布的《中國人工智能區域競爭力研究報告》,2024年我國人工智能產業規模突破7000億元,連續多年保持20%以上的增長率,增速超全球平均水平5個百分點,標志著我國已進入AI產業化深度發展階段。

當算法的浪潮漫過地理邊界,中國城市的AI競賽正在重塑經濟版圖。這背后,既有算力基建的軍備競賽,也有醫療AI、自動駕駛等細分賽道的城市卡位戰。終局的答案或許就藏在城市基因與產業演進的化學反應中。

戰略躍遷

工業和信息化部2024年4月最新數據顯示,我國人工智能企業總量突破4500家歷史關口,其中4311家骨干企業呈現顯著結構性特征:基礎層(芯片/算法框架/傳感器)企業僅428家(9.93%),技術層(計算機視覺/NLP/機器學習)企業1233家(28.60%),應用層(行業解決方案)企業高達2650家(61.47%)。

這一“倒金字塔”式分布折射出深層產業邏輯,相較于美國技術層規模優勢明顯(占比58%)、基礎層研發領先的業態,我國AI產業仍處于“應用驅動型”發展階段。值得注意的是,國內基礎層企業專利數占比為29.35%,遠高于其企業數量占比9.93%,結構性失衡正催生三大產業級隱憂:

其一,關鍵領域對外依存度過高。盡管只能出售H20這樣的性能降級版芯片,英偉達依然拿下了國內GPU70%的份額,華為昇騰位居其后(23%),其余所有企業合計也就只有7%左右。若進一步考慮性能差距導致的算力折算,實際有效供給可能更低;其二,技術層存在“中間凹陷”,智能語音、機器翻譯等成熟賽道市場高度集中(CR5超70%),而聯邦學習、神經符號系統等前沿領域企業數量不足百家;其三,應用層同質化競爭加劇,低技術壁壘的“套殼式創新”應用陷入低效內卷。。例如,近幾年自動營銷方案、智能客服工具等技術門檻較低,缺乏核心競爭力和護城河,最終因同質化而批量消亡。

但值得關注的是,在算力寒冬的凍土之下,創新萌芽已在悄然生長。以華為、寒武紀、昆侖芯為代表的國產算力芯片廠商開始頻頻發力,目前主流云端專用算力芯片已達40余款,主要為7nm-14nm制程。例如華為昇騰910C芯片在7nm制程下FPLOPS16高達781,可直接對標Nvidia A800-SXM系列,由其打造的算力機組CloudMatrix 384性能可對標Nvidia GB200 NVL72服務器機組,在PFLOPS、HBM密度、內存帶寬等關鍵性能指標令人眼前一亮。

2025-2028年或將是我國AI產業從“應用繁榮”向“全棧突破”轉型的關鍵窗口期。歷史經驗表明,技術路線的代際更迭往往由邊緣創新觸發。當前國內AI產業的“全棧突破”嘗試,已不再局限于某項指標的超越,而是通過“場景定義技術、生態重塑標準、市場反哺研發”的螺旋上升,完成從產業鏈參與者到規則制定者的身份躍遷。這場靜默的革命,或許正在為后摩爾時代的全球AI競爭寫下東方注腳。

進階圖譜

當前,中國人工智能產業呈現鮮明的區域集聚特征,形成以北京、長三角與珠三角、中西部重點城市聯合發力突破的格局。

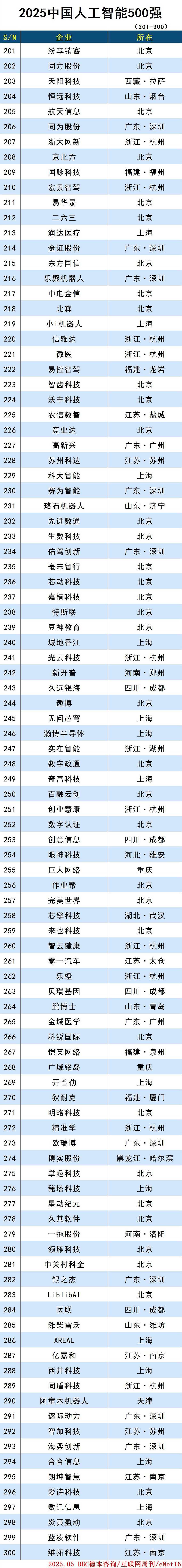

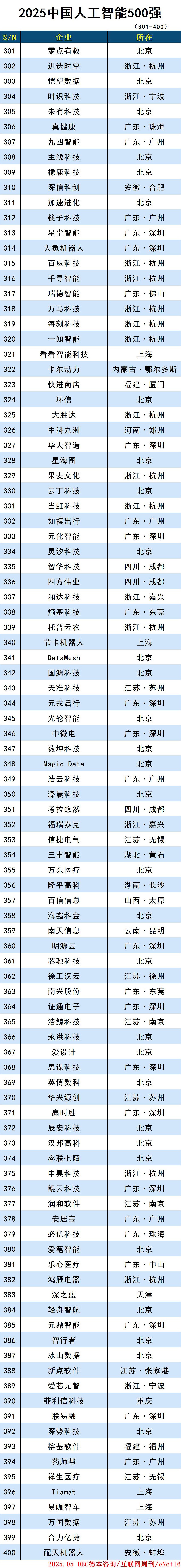

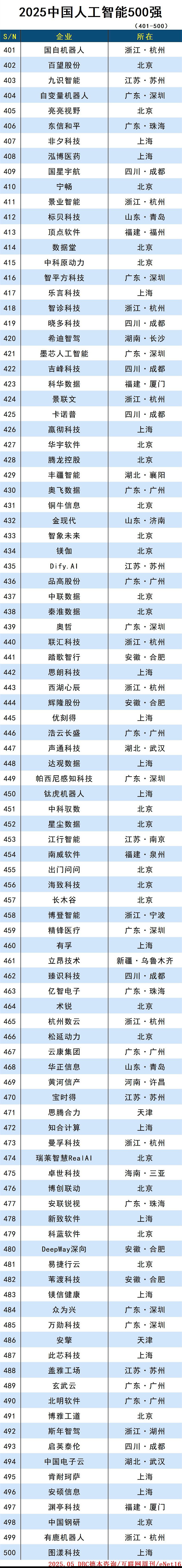

在500強名單中,北京以166家企業占全國33.2%的份額,長三角以上海為核心,聯動杭州、蘇州、南京等城市貢獻32%的企業量,珠三角則以深圳為引擎,聯合廣州、珠海等城市形成19%的產業集群。無論作為國家科技創新中心,還是依托成熟的產業鏈和人才儲備構建起協同生態,亦或在硬件制造與場景應用領域優勢顯著,各地區的聯合一體是大勢所趨。

當前,國內人工智能產業區域發展差異仍較為突出。前四城集中了全國67.4%的AI企業,35個長尾城市平均僅擁有1.29家企業,其中27座城市為單家企業入圍。值得關注的是,中西部城市展現突破勢頭:成都、重慶雙城作為西部創新極帶動川渝地區突破20家企業總量,武漢、合肥依托高校資源加速產學研轉化,拉薩、雄安新區等政策導向型城市也開啟AI產業布局。珠海以7家企業數超越多個省會,凸顯特區政策紅利;湖州、嘉興等長三角三線城市實現重要突破,折射出產業擴散效應。

在梯度發展格局深化的同時,結構性矛盾逐漸浮出水面:頭部7城以12.7%的城市數量吸納77.2%的產業資源,其中北京單城企業數超過后50城總和。這種“強中心化”分布正在加劇兩種割裂:一是空間失衡,長三角城市群AI企業密度(0.45家/千平方公里)達到中西部(0.06)的7倍多;二是生態脆弱性,占總數超七成的長尾城市中,27座城市面臨“單企業孤島”風險,如徐州、蕪湖等制造業重鎮尚未形成AI配套集群。更嚴峻的是人才流動的馬太效應,如北京、深圳兩地集聚了全國超50%的AI頂尖學者,而武漢、合肥等科教大市則存在“實驗室強-產業弱”的轉化斷點。

未來,人工智能城市版圖或將呈現“核心生態深化+區域特色崛起”的雙軌演進。北京、上海、深圳、杭州等城市將向AI技術策源地升級,長三角、珠三角城市群重點突破垂直領域應用,而武漢、成都等中西部樞紐城市有望借助產業轉移與政策扶持成為新增長極。隨著東數西算工程推進,烏蘭察布、貴陽等數據中心集群城市或將成為下一批AI產業新興節點。

崛起之路

中國人工智能產業的崛起之路,本質上是創新要素與有關優勢協同演進的戰略實踐。站在全球智能革命的歷史交匯點,中國人工智能產業既面臨技術突破、應用深化、產業升級的重大機遇,也面臨核心技術短板、人才結構性短缺、數據資源利用瓶頸、創業與投資環境亟待改善等挑戰。

面向未來五年關鍵躍遷期,三重動能正在加速成型:1、大模型技術向具身智能的范式遷移將重構產業底層邏輯,2、算力基建設施的分布式演進加速形成智能計算網絡,3、產業鏈自主可控能力的躍升正孕育“技術-產業”雙向迭代的新模式。輔以政策工具箱的精準施策與制度創新的持續賦能,中國人工智能產業應將完成從規模擴張向質量躍升的歷史性跨越。

在這一進程中,政府、企業、科研機構、投資機構等多方主體需加強協同,共同構建開放、創新、包容的人工智能產業生態,最終實現創新鏈、產業鏈、人才鏈、資金鏈的深度耦合格局。這既是科技自立自強的必然選擇,更是大國經濟轉型升級的戰略支點。

當人工智能成為重構全球權力拓撲的戰略變量,大國博弈的勝負手已深嵌于算法迭代的毫秒之間。當然這一切取決于最頂層的設計、最底層的基礎。相信中國人最終有能力解決自己的問題和建立更頂層、更基礎的優勢。

價值依據

技術層面,從技術突破、產業賦能、商業價值等三維度,以“自主創新力”與“地緣突圍力”為雙核心坐標,其一,觀測在“卡脖子”領域實現實質性突破的,包括但不限于國產GPU架構設計、自主深度學習框架開發、高精度工業算法等核心賽道;其二,促進形成技術與產業閉環生態,既涵蓋從芯片層到應用層的垂直整合能力,具備在智能駕駛、生物計算等前沿領域建立行業標準的話語權;其三,構建抗風險技術體系的攻堅性,特別是在自主指令集架構、動態感知融合、開源社區運營等關鍵節點形成自主迭代能力的破局可能。

其它層面,聚焦在產業鏈中的樞紐作用,既衡量參與人工智能相關標準制定的程度,也包括其對上下游的帶動效應,以及在產業生態構建中的貢獻。就場景落地能力而言,橫向考察跨行業應用廣度(如同時服務金融、教育、能源三大領域),縱向評估技術滲透深度,包括對業務流程的改造程度、對效率提升的貢獻。就社會價值而言,聚焦技術應用的普惠性與可持續性,包括在環保、醫療、教育、公共服務等領域的積極影響。就長遠潛力而言,聚焦使命、長期發展戰略、技術路線圖及其與行業發展趨勢的契合度,以幾內部創新機制、知識分享體系及對創新的激勵。

(文/米欄)

e-Mail:lab@enet16.com